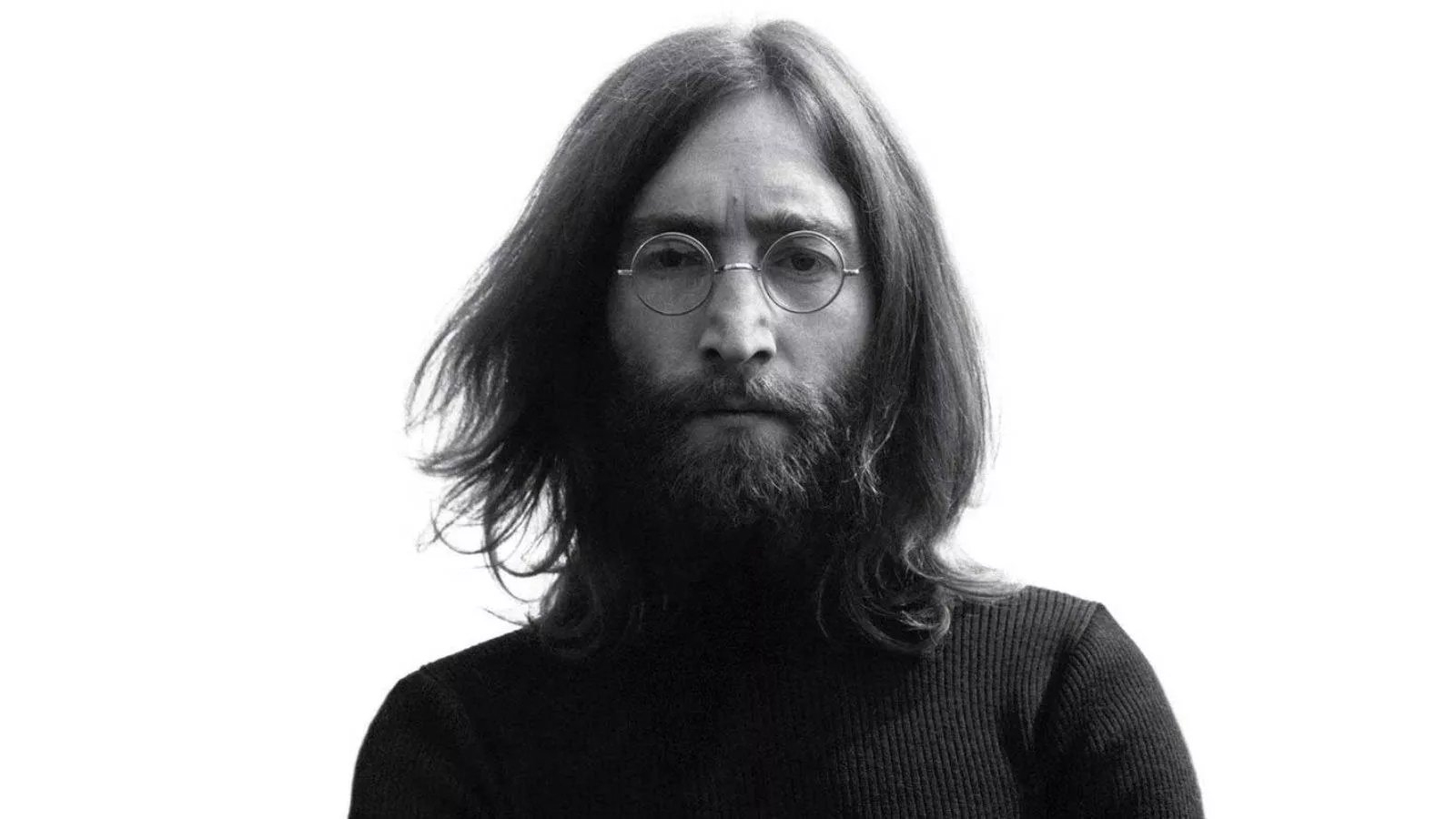

Uma parte de mim sempre se perguntou o que é que teria sido do John Lennon se ele não tivesse sido assassinado e estivesse agora nos seus bons oitentas, como o seu querido amigo Paulie. É uma pergunta que fazemos mais ou menos com todas as nossas estrelas que agora são mesmo só estrelas (passe o eufemismo) favoritas, acho eu. Também já me dei por ela a imaginar o Kurt Cobain com os seus cinquenta e tal anos a viver numa pequena aldeiazinha solitária no Texas, e a fazer covers acústicas dos Creed para postar no YouTube quando bem lhe apetecesse. E ai de quem o viesse importunar.

Mas o John Lennon era diferente, porque teve um legado diferente, um legado enorme – começou com uma banda que foi talvez um dos maiores fenómenos de popularidade na história. Chegou a meio e decidiu mudar a “receita vencedora”, introduzindo inovações que se repercutiram e mudaram o curso da música até hoje. Depois, destacou-se no ativismo, e, a solo, conseguiu chegar aos tops mundiais repetidas vezes, explorando géneros e estilos diferentes em tudo o que fazia, e criando melodias inconfundíveis que ecoam até hoje, e atrevo-me a dizer até sempre (não precisamos de ir além do Imagine, acredito eu) – e, tragicamente, morreu assassinado muito antes do que devia. O que é horrível, claro, mas deixa sempre a porta aberta para o tal pensamento, “o que é que ele teria feito se tivesse tido mais tempo?”. Fica com aquela aura quase de lenda, até, como os músicos do clube dos 27, mas talvez ainda mais.

Podemos nunca vir a saber o que é que o John Lennon teria feito, tal como não sabemos o que é que o Mozart teria feito – se lhe dessem mais uma décadazinha, ou algo por aí, se calhar era ele a arrancar com o Romantismo e não o Beethoven – mas o que sabemos é que o John Lennon era um bom Fernando Pessoa no panorama da música internacional (mas sem a dor de pensar excruciante, acho eu), no sentido de ter feito um pouco de tudo. O nosso Pessoa até guiões para cinema escreveu. O Lennon chegou a arriscar ser deportado dos Estados Unidos pela campanha contra a guerra no Vietname.

John Lennon e Yoko Ono levantam os punhos durante um protesto na cidade de Nova Iorque, na British Airways Overseas Corporation. 1972.

Então hoje, para celebrar os 85 anos do nascimento de uma das maiores lendas do rock mundial, o meu objetivo é criar uma seleção que realmente represente toda a dimensão do trabalho de Lennon – uma que não seja nem só o John dos Beatles, nem só o John na América, nem só o John com a Yoko, nem só o John ativista – mas sim uma exploração do John Lennon como um todo, em todas as suas facetas, em todo o seu dinamismo, em todo o seu génio. Uma compreensão daquilo que o John fazia, quais eram as características da música dele, de tentar perceber o verdadeiro talento por detrás do que ouvimos até hoje.

Vamos a isso?

1. Glass Onion – The Beatles

Para o caso de se estarem a perguntar porque é que eu trouxe os meus headcanons do Kurt Cobain para o início de um artigo sobre o John Lennon, é uma boa altura para o explicar – um paralelo que eu sempre achei interessante desde que comecei a ouvir os Nirvana (muito antes da minha obcessão com os The Beatles) foi a paixão de Cobain pela banda britânica – o que parece um pouco descontextualizado, até, quando olhamos para as suas predileções por outras bandas como os Aerosmith, Creed, The Meat Puppets ou The Melvins. Mas quanto mais conheço da música e história dos The Beatles, e em particular da história do John Lennon, mais percebo esta adoração por parte do vocalista dos Nirvana, por que mais vejo em comum entre eles – e uma destas parecenças transparece, precisamente, em Glass Onion – já todos sabemos que Kurt era conhecido por escrever letras para as suas músicas cinco minutos antes de chegar ao estúdio, por teimar que não se importava com as palavras, apenas com a música – apesar de, na minha opinião, não ser bem assim, porque as letras dos Nirvana atingem sempre um nível de despersonalização notável, para além de profundamente narrativas (mas isso é um assunto para outro artigo). E, também, todos sabemos que o John ficava mais que farto da análise excruciantemente demasiada das letras das músicas dele – foi por isso que escreveu o I Am The Walrus, por exemplo – um monte de frases que não faziam sentido nenhum, só para confundir toda a gente. Com o John, eu não acredito que o caso fosse ele “não querer saber” das letras, mas sim o de o público analisar as letras dele como se fossem um livro do Murakami, quando as letras dele são ou muito figuradas (pós-Sgt. Peppers) ou muito objetivas (pré-Sgt. Peppers). Não há grandes duplos sentidos, nem grandes significados misteriosos escondidos. Se pensarmos nisso, um dos maiores hits dos The Beatles (Michelle, escrita pelo Paul McCartney) foi escrito porque precisavam de mais uns temas para preencher o Rubber Soul, então o John lembrou-se de sugerir ao Paul que escrevesse uma música baseada naquele francês meio reles que ele usava para tentar impressionar as pessoas quando ia a festas com o Lennon e o Harrison, nos tempos da universidade.

Escolhi esta música em particular, no entanto, porque o John, apesar de querer tornar a letra completamente indecifrável, acaba por articular referências a incontáveis músicas dos The Beatles – The Fool on The Hill, Strawberry Fields Forever, Lady Madonna, Fixing a Hole, o referido anteriormente I Am The Walrus… (com a linha “the walrus was Paul”, ainda por cima, que para mim é mixórdia no seu máximo). É uma canção que, talvez contra a vontade do John, acaba por refletir o universo vasto e imaginativo que os The Beatles, e, por consequência, o John Lennon, acabaram por criar com a sua música – a quantidade de temas incontornáveis e inconfundíveis que saíram da caneta do grupo britânico parece quase inimaginável, quase impossível. Todas estas referências que, no contexto de Glass Onion, parecem quase jocosas, são, na verdade, provas vivas de um legado criativo incrível, um legado de alguém que criou um mundo que era completamente dele próprio, quase como que uma dimensão paralela. Normalmente costumo apresentar este tipo de música da maneira como eu o vejo – como se fosse uma viagem que nós fazemos, por oposição ao tipo de música que nos parece sussurrar ao ouvido, que vem ter connosco. Outra das parecenças curiosas entre o Kurt Cobain e o John Lennon (já se notou que eu gosto dos Nirvana, não?) é que ambos estudaram artes visuais antes de enveredarem e ganharem sucesso no mundo da música. Aliás, algo que eu sempre achei curioso na obra de Kurt é que tanto as suas manifestações artísticas visuais, como musicais, são dotadas de um caráter muito visceral, de uma percepção tão distópica, com elementos da realidade combinados de forma tão crua, que nos trazem para uma perspetiva da realidade completamente diferente, mais ampla, talvez, mas também mais retorcida. É, para mim, quase perturbador olhar para algumas das suas pinturas (que estão disponíveis online e, muitas delas, aparecem na Montage of Heck, para quem tiver curiosidade). O John não tinha um mundo assim tão inquietante dentro da cabeça, imagino eu, mas foi ele o responsável por muitas das músicas com “realidade mais abstrata” da obra dos The Beatles – o que se torna interessante porque estas canções revelam uma imaginação que é muito versátil, e que preenche perfeitamente aquele limiar fino entre músicas com letras que são diferentes, originais e interessantes, e músicas com letras que são simplesmente incompreensíveis. John Lennon, para mim, tal como Thom Yorke dos Radiohead, é um dos músicos que sabe levar esta característica exatamente até ao ponto certo.

Os Fab Four a segurar uma cópia do vinil de Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band. Cerca de 1967.

Ainda sobre esta percepção de Lennon em relação ao significado dos seus poemas, gostava de deixar aqui um excerto de uma entrevista dele com Jan Wenner da Rolling Stone, em que preza uma característica em específico: autenticidade.

Ao ser questionado sobre as suas canções dos Beatles preferidas, John responde: “Eu sempre gostei da ‘[I Am The] Walrus’, ‘Strawberry Fields’, ‘Help’, ‘In My Life'”, e Wenner interrompe avidamente: “Porquê ‘Help!’?”

Na sua acidez habitual, ouvimos a justificação de Lennon: “Porque eu falei a sério, é real. A letra é tão boa agora quanto era antes, não é diferente, sabe? Faz-me sentir seguro saber que eu era tão sensato, ou algo assim — bem, não sensato, mas consciente de mim mesmo. Isto sem ácido, sem nada… bem, canábis, ou algo do género. Era só eu a cantar ‘Help’ e eu estava a falar a sério, sabe? Não gosto muito da gravação, da música eu gosto. Gravámos rápido demais, para tentar que fosse comercial.”

2. Fame – David Bowie

Um fenómeno que eu acho incrível na história dos The Beatles é que, após a sua separação, eles continuaram a chegar ao topo da Billboard a solo e a colaborar com os maiores músicos do seu tempo – não precisamos de ir mais longe do que à colaboração do Paul MCartney com o Michael Jackson, que até hoje é lendária – e, no caso de Lennon, esta característica veio nos seus dois anos de separação de Yoko Ono (ou seja, aquela altura apelidada de “fim-de-semana perdido” em que John estava numa relação com a sua secretária, May Pang… longa história, possivelmente fruto de manipulação por parte da própria mulher dele). Estes dois frutíferos anos foram pontuados por colaborações com nomes como Elton John e, como no caso desta mesma música, David Bowie.

Isto reflete algo de que eu me tenho vindo a aperceber, e que eu acho particularmente interessante – é comum, nalgumas das melhores bandas de todos os tempos, todos os seus membros serem lendários no seu próprio direito, e capazes de brilhar por si próprios. Os The Beatles, por exemplo, tinham dois génios a escrever música para eles, que só por acaso foram uma das maiores colaborações composicionais na história da música – Lennon e McCartney, claro – um guitarrista aclamado que era, também, capaz de composições magistrais e reveladoras de uma perícia e talento imensos (que só não transpareceram mais por só serem trazidos à ribalta mais tardiamente), e um baterista que é considerado um dos melhores de todos os tempos. É o mesmo caso dos Led Zeppelin – Plant é considerado um dos melhores vocalistas de todos os tempos, Bonham e Page o mesmo nos seus instrumentos, e John Paul Jones um multi-instrumentista afamado que era quase o Johnny Greenwood dos Led, responsável por arranjar e orquestrar e trazer o material da banda até ao mais alto nível. Isto também acontece nos Pink Floyd, Rolling Stones, etc.

Ora, voltando a focar-nos na colaboração em si, nasce uma das colaborações, talvez, que eu considere mais interessante pelo contraste entre os estilos dos artistas – enquanto Lennon é um imaginador mais “terrestre”, digamos assim – vai buscar muito ao mundo como o conhecemos mas articulando os elementos que escolhe de forma diferente daquilo a que estamos habituados (Strawberry Fields Forever, Lucy In The Sky With Diamonds, etc.), Bowie imagina a sua realidade artística e musical de uma maneira muito mais “espacial”, ou intergaláctica, se é que assim se pode chamar – não fosse o seu alter-ego, precisamente, chamado de Ziggy Stardust. Ouvimos isto em Starman, Moonage Daydream, e, de uma maneira talvez mais literal e realista, na famosa Space Oddity.

David Bowie, 1974. Terry O’Neill/Getty

Fame, em particular, para mim é uma música vincadamente de Bowie a nível estilístico. Baseia-se nas suas dificuldades em lidar com a dita fama que a sua carreira lhe trouxe, o que, se pensarmos, é um tema que também ressoa com a história de Lennon – daí o seu interesse em desenvolver este projeto. Nesta perspetiva, é bom conhecer esta música porque esta realmente reflete o colidir do antigo e do novo – John a lidar com a separação dos Beatles, com a procura pela sua nova identidade artística, dependência de substâncias ilícitas, alcoolismo e depressão; David com a sua recém-ganha liderança do panorama rock mundial, na ascensão do glam rock que protagonizava. Mostra não só a intemporalidade de John, mas a versatilidade e abertura que o faz combinar-se tão bem e, acima de tudo, tão originalmente em tantos ensembles e projetos em que participou.

3. Happiness Is A Warm Gun – The Beatles

Não há muitas músicas dos The Beatles que me impressionem tanto pela sua criatividade e inovação como Happiness Is a Warm Gun – o que é dizer alguma coisa, porque quem segue o blog há algum tempo já sabe que eu tenho uma panquinha jeitosa pelos The Beatles (não estivesse eu a escrever este artigo hoje). Esta faixa faz parte do The White Album (tecnicamente auto-intitulado, mas conhecido por esta alcunha) que, muito sinceramente, considero o trabalho mais subestimado dos Fab Four. É um trabalho absolutamente magistral, e talvez um dos que melhor revele o seu talento e, mais que talento, domínio como artistas. Talvez seja o que mais títulos tem que se destaquem pela perícia composicional que envolvem, pela autenticidade artística e pela originalidade abismal que está envolvida.

Para Happiness Is A Warm Gun, que, para mim, está no limiar das músicas extremamente originais, ou seja, naquele sítio imediatamente depois do genial e imediatamente antes do que pura e simplesmente não faz sentido, sugiro fazermos uma pequena análise – começamos com uma secção cuja dimensão instrumental tem uma sonoridade muito bem reproduzida, que nos chega aos ouvidos com um timbre quase aquoso, ligeiramente abafado, mas de vez em quando com ataques na guitarra acutilantemente expressivos. A harmonia é densamente menor harmónica, o que nos deixa algo confusos, algo à deriva, em contraste com o instrumental, procurando perceber o que é que o sujeito lírico sente, o que é que está a pensar fazer. Nota-se que está em baixo, mas é algo mais denso do que em baixo, mais complexo, mais profundo.

Imediatamente a seguir a esta secção, uma que muito cresce em tensão, uma tensão que é muito visceral e distendida – até mesmo a nível que condução melódica, que varia entre um acorde menor e diminuto na primeira inversão – este aumentar e comprimir da distância criando-nos uma desconfortabilidade que só adiciona ao caráter quase distópico do tema.

John Lennon e Ringo Starr durante as gravações do “álbum branco”. 1968.

Depois, é como se o sujeito lírico virasse a narrativa para ele próprio, e aí vemos diretamente que ele bateu no fundo. Que precisa de alguém, de alguma coisa que o puxe para cima. Ouvimos isto no próprio registo vocal, que é extremamente grave, mesmo para Lennon. Ele usa os vocais mais guturais, as formantes mais graves que tem, que são quase indefinidas de tão graves, o que contribui imenso para o caráter da peça e para a coesão emocional da mesma. Não deixa de ser interessante parecer ser aqui que entra um coral monofónico, sim, mas não apenas a uma voz. Na secção seguinte, ouvimos uma espécie de crescendo, em que a tensão da segunda secção se acumula com a harmonia da primeira para nos dirigirmos à secção final, resolvendo a tensão criada pelo acorde de sétima menor apenas parcialmente, fazendo-nos esperar constantemente por um quebrar. E quando o quebrar acontece, irrompe um tema finalmente em tonalidade maior num estilo que é completamente típico dos Beatles – no entanto, por finalmente ser maior depois de tanta turbulência, só adensa este súbito explodir de felicidade disfórico – o que para mim é simplesmente brilhante. Ouvimos a voz falada de Lennon por cima do refrão polifónico num tom anunciante, falsamente exultante, como se ouvíssemos publicidade televisiva, porém ainda mais desgarrada, ainda mais desprovida de senso, como se o sujeito lírico experimentasse uma súbita injeção de dopamina que não o preenche de todo, e só o deixa desencantado e preocupado com seja qual for a situação irreal que não conseguiu exprimir completamente, um efeito criado de propósito por Lennon.

Por esta expressividade e musicalidade enormes, construção contrastante, porém coesa, e caráter e tema tão originais, esta, para mim, continua a ser uma das composições mais louváveis de Lennon, e uma que vale a pena explorar – e se pudermos explorar o maravilhoso remaster do álbum de 2018, ainda melhor.

4. I Wanna Be Your Man – The Rolling Stones

“I Wanna Be Your Man”, gravada e popularizada pelos The Rolling Stones, foi, de facto, escrita pela dupla Lennon-McCartney, e lançada algumas semanas mais cedo pelos Rolling Stones, e apenas posteriormente em With The Beatles, segundo álbum de estúdio da banda britânica – aliás, curiosamente, quando John ajudava Paul a completá-la, Mick Jagger e Keith Richards conversavam numa sala ao lado.

A escolha deste tema para o artigo de hoje recai no facto de que esta música acabou por ser, de facto, um dos primeiros hits dos The Rolling Stones (fizeram um bocadinho de batotinha, não é verdade?) – ironicamente, eles conheceram-se e ficaram amigos em Richmond, e no entanto as duas bandas britânicas não podiam ser percepcionadas como mais opostas do que aquilo que são: os The Beatles sempre foram os meninos polidos, e os Stones os rebeldes irreverentes.

Vamos ser sinceros – eles não se odiavam. Aquela “rivalidade” toda era um pézinho de publicidade para criar atenção à volta das duas bandas. O Paul McCartney até chegou a aparecer num álbum dos supostos “inimigos”. Mesmo que o John a chamar o Mick Jagger de “piada” numa entrevista estivesse a ser genuíno, a “coexistência” deles no mundo musical do seu tempo foi maioritariamente pontuada por amizade.

Um encontro entre membros dos The Beatles e dos The Rolling Stones para o evento comemorativo do lançamento do primeiro álbum dos Grapefruit, geridos pela Apple. Na imagem: Brian Jones, Donovan, Cilla Black, Ringo Starr, Paul McCartney e John Lennon. 1968.

“I Wanna Be Your Man” é uma música, aí sim, claramente dos The Beatles – e, muito especificamente, claramente no início da carreira deles. É quase estranho ouvir os Rolling Stones a tocar uma coisa destas porque nem soam aos rebeldes do quarteirão como, normalmente, se apresentam – sinceramente, eu até gosto mais do arranjo musical dos The Rolling Stones para esta música do que o da gravação dos The Beatles (se bem que a bateria do Ringo nesta faixa e secção rítmica em geral estão muito bem conseguidos), mas demonstram uma faceta do trabalho de John Lennon e dos The Beatles que, ao contrário do que seria de esperar, demonstram uma voz composicional muito marcada e inconfundível – quase como Vivaldi, que é a única audição dos testes auditivos de História e Cultura das Artes que dá para acertar, em toda a franqueza. Enquanto que John tem uma voz cimentada, porém extremamente flexível e versátil, quando combinada com os restantes Beatles, em particular com Paul, torna-se quase como que uma assinatura – mesmo que interpretada por outras bandas.

5. Yer Blues – The Dirty Mac/The Beatles

Yer Blues foi uma faixa que escolhi para o artigo de hoje por ser uma das minhas preferidas de um projeto de John de que queria mesmo falar, os The Dirty Mac – este foi um projeto protagonizado por Lennon, claro, Keith Richards (The Rolling Stones), Eric Clapton (Cream), Mitch Mitchell (Jimi Hendrix Experience) e Yoko Ono. Basicamente, um grande supergrupo cheio de lendas e a Yoko Ono (desculpem mas não peço desculpa).

Yer Blues é um tema de John originalmente gravado pelos The Beatles, mas interpretado posteriormente por este supergrupo (se bem que, com tanta lenda, devia-se chamar um super-hiper-mega-grupo) – e, na interpretação dos The Dirty Mac, tudo nela é absolutamente delicioso: os vocais de Lennon são ásperos e roucos, no perfeito ponto de coçar uma comichãozinha no nosso cérebro. A guitarra elétrica de Clapton toca uns licks absolutamente contagiantes – já para não falar do solo -, e o facto de a canção ter naturalmente um cariz dado à improvisação e aquele bom velho jeitinho de hard rock & blues só a torna mais aditiva e perfeita para este ensemble. O próprio tempo e cadência são sempre muito bem sustentados, e um exemplo perfeito de como uma música pode ter groove e dar vontade de abanar a cabeça, como se costuma dizer, sem ser rápida, ou “mexida”.

Um registo fotográfico da única performance ao vivo do supergrupo The Dirty Mac. 1968. Andrew Maclear/Redferns.

John usa todo o arsenal de técnicas e efeitos vocais que vemos ser incorporados subtilmente no seu trabalho com os The Beatles, mas a vitalidade da secção rítmica é algo de impressionante. A presença, em particular, de Eric Clapton, enriquece mesmo a veia bluesy que é tão característica desta música, apesar de – pausa para facto curioso – a música ter sido escrita originalmente quase como uma paródia ao aparecimento súbito de uma vincada presença de blues no panorama musical, que Lennon duvidava poder ser interpretado corretamente por bandas de etnia branca, como, precisamente, os Cream de Eric Clapton (lamento informar-te que meteste muito blues nas tuas próprias músicas antes desta, John, mas está bem).

É um grupo que vale mesmo a pena visitar, e prometo que vai ser uma das combinações de músicos mais lendárias que vão conseguir encontrar.

6. Julia – The Beatles

Gostava muito de começar por dizer que não escolhi esta música apenas por ela ser uma das minhas obsessões mais recentes, mas acho que falharia miseravelmente em fazer-me acreditar. De qualquer forma, escolhi esta música por a achar extremamente expressiva e completamente comovente, e por ter uma história, também ela, tragicamente bela, que porventura nos fará compreender um pouco melhor a vida, obra e talvez algumas das decisões no percurso de Lennon.

John Lennon acabou por passar grande parte da infância e adolescência a viver com a sua tia Mimi, que exigiu custódia dele quando a sua mãe, Julia Lennon, engravidou de outro homem enquanto casada com o pai de John, Alfred, que estava a combater no exército – talvez também venha, um pouco, daí a aversão à dimensão militar que foi demonstrada pelos The Beatles, mais tarde. No entanto, Julia continuou a ir visitar o seu filho a casa da irmã, incentivando-o na música, mostrando-lhe o trabalho do Elvis Presley e ensinando-o a tocar banjo. No retorno de uma dessas visitas, tinha John apenas 17 anos, Julia foi atropelada por um polícia (sim, um polícia) e morreu. Julia foi quem comprou a John a sua primeira guitarra, escondendo-a da tia Mimi, que era cética quanto às aspirações musicais do sobrinho e esperava que ele se cansasse da música e escolhesse outra coisa com que ganhar a vida. A guitarra era uma Gallotone Champion acústica.

John Lennon e a sua mãe, Julia Lennon.

Julia seria escrita, então, sobre a mãe de John – os dois primeiros versos, “Half of what I say is meaningless / But I say it just to reach you, Julia”, para mim, sabendo a trajetória e biografia de Lennon, tornam-se para mim alguns dos mais expressivos no seu catálogo. Esta foi a primeira gravação a solo de John, que foi o único a tocar nesta faixa, que, mais uma vez, seria publicada no meu querido The White Album – e, para mim, uma das melhores no álbum, já agora (o que não é feito pouco, já que neste álbum são só gemas).

A música em si, escrita um pouco em jeito de balada, a meu ver, é uma daquelas que realmente nos fazem parar no tempo e apenas nos embalarmos a ouvi-lo cantar uma peça tão bela. É o caso de músicas como Shine On You Crazy Diamond, Bird of Prey ou Beach Baby. Se eu tivesse três minutos todos os dias exclusivamente dedicados a ouvir a esta música, julgo que todos os dias seriam bem gastos.

Em suma, uma das mais musicais e tocantes músicas Lennon, e uma que promete fazer-nos parar um bocadinho para apreciar uma música tão singelamente bela, que promete deixar marca no coração.

7. Oh My Love – John Lennon

Claro que não podia deixar de trazer uma música puramente de John Lennon na sua carreira a solo – e para esse efeito, trouxe Oh My Love, parte do álbum Imagine. Esta é uma música sobre a perspetiva de John sobre a claridade que ganhou com o seu relacionamento com Yoko Ono, e, surpreendentemente, uma que me traz uma coisa que não sinto assim tão frequentemente na obra dele – acho que esta música é, muito claramente, uma música no estilo típico de John Lennon.

O que não é uma coisa que eu costume dizer, porque Lennon é um artista que brinca com muita coisa – até paródia de blues ele faz, não é mesmo? – por alguma coisa ele era chamado de “the smart Beatle”, e isso nota-se na maneira inteligente como ele cria em todos os géneros que quiser. Aliás, uma das músicas que queria abordar neste artigo mas ficou de fora por uma nesga era I Want You (She’s So Heavy) do Abbey Road (o meu predileto), porque o John Lennon praticamente inventa o doom metal com esta música. O que eu quero dizer é que muitas vezes eu sinto que John Lennon tem uma voz, mas não tem um género específico. No bom sentido, convém esclarecer.

No entanto, esta música parece-me a concretização daquilo que é o estilo típico de John Lennon, sem enfeites, experiências ou influências externas. Esta canção é John Lennon puro e duro, na sua dimensão mais característica. Apresenta-nos uma perspetiva muito bonita que é uma repercussão muito clara da sua relação com Yoko, fazendo jus à autenticidade e exploração pessoal que constituem os seus temas preferidos a nascer da sua caneta. John Lennon fala, nesta canção, da claridade e esclarecimento que o amor profundo por Yoko lhe ofereceu, selando um novo começo na sua vida e uma transformação interna assinalável. A música em si, principalmente a letra, tem muito, também, a ver, com a arte conceptual de Yoko, sugerindo que ela lhe abriu os horizontes e o fez explorar mais adensadamente a realidade em que se inseria. Não é uma visão “cor-de-rosa” que esconde a existência de sofrimento, mas sim uma que o acolhe e aceita como parte do processo da vida, acabando por ser uma das obras mais pessoais, vulneráveis e sem filtros que nos chegaram por parte do cantautor britânico – uma que nos permite compreender melhor a sua jornada, e a maneira como o amor impactou o seu processo de auto-descoberta.

John Lennon e Yoko Ono. Susan Wood/Getty Images.

8. Whatever Gets You Thru The Night – John Lennon, Elton John

Elton John foi, porventura, o segundo grande músico com que Lennon trabalhou no seu “Fim-de-Semana Perdido” – e, novamente, uma colaboração inesperada, porém extremamente refrescante.

John Lennon e Elton John. Cerca de 1974.

Está escrita num registo que nunca pensei ouvir Lennon a usar – é uma música muito veranil, muita mexida, muito dançável – o que tem bastante a ver com Elton John, claro. Tem sempre o conjunto instrumental de saxofone e piano, pelo menos, para trazer aquele groove mais africano, mais de soul, talvez (posso estar a meter uma grande argolada com esta história do soul, atenção) – e é uma música extremamente animada, quer pelo estilo, quer pela própria escrita. Faz quase lembrar uma versão mais “produzida” de Bob Marley & The Wailers.

Esta canção acabou por fazer parte desta lista, também, por assinalar um momento notável em toda a história do rock – não só a aposta entre Lennon e Elton de levar a música a #1 na Billboard, como a subsequente aparição de Elton John no concerto de Ação de Graças de John Lennon, que seria o último grande concerto do artista, situado no icónico Madison Square Garden.

John Lennon e Elton John no último grande concerto público de John Lennon, no Madison Square Garden. 1974.

No fim de contas, um apelo a algo que parece fácil, mas é, na verdade, dificílimo – o de fazer sempre o que realmente queremos fazer, por mais complicado que pareça. A noção de que, no fim de contas, lá no fundo nós sabemos sempre o que é melhor para nós.

9. Love of the Loved – Cilla Black

Esta canção, surpreendentemente, ou talvez não muito, apesar de vir, também, da caneta de Lennon, nasceu através da voz não dos maiores ícones musicais a sair de Liverpool – os The Beatles, claro -, mas talvez daquela que terá sido a segunda: Cilla Black. Com um estilo instrumental muito típico dos Fab Four – não viesse da caneta dos Lennon/McCartney -, Love of The Loved traz-nos uma música que parece quase ir buscar um pouco às The Ronettes, contemporâneas e até amigas de George Harrison, mas com um uso de um formato que faz lembrar a big band muito típico do estilo musical da cantora.

À esquerda: Pattie Boyd, George Harrison, Cilla Black e Brian Epstein, da esquerda para a direita, respetivamente. À direita: Cilla Black e os The Beatles. Daily Express/Archive Photos/Getty Images.

A linguagem, no entanto, parece-me, a mim, muito mais bluesy do que o costume para esta autora, o que acaba por ser uma consequência direta do trabalho que porventura terá sido de Lennon em aproveitar as ferramentas características da dimensão instrumental de Cilla para conseguir um efeito o mais original possível. Nota-se isto principalmente nos licks dos metais, que chegam a fazer lembrar quase um pouco George Gershwin, por vezes. Os próprios vocais da cantora, normalmente macios e fatidicamente doces e apaixonados, nesta peça são mais forçados, mais característicos, mais desgarrados, e a própria música porta um caráter muito mais dançável.

10. A Day In The Life – The Beatles

Por último, uma das músicas mais especiais dos The Beatles, a que eu realmente queria dedicar alguma atenção – esta aqui, especialmente, por já ter sido considerada inúmeras vezes como uma das melhores canções de sempre.

Esta música tem, a meu ver, o mesmo espírito de “mix-and-match” de Happiness Is A Warm Gun, mas porventura ainda mais bem-conseguido, porque nos sugere uma realidade ainda mais ampla, e completa no seu próprio direito. Inspirada diretamente no acidente fatal de Tara Browne, herdeiro da Guinness e amigo chegado dos The Beatles, esta “música entre as melhores de todos os tempos” tem certos detalhes e técnicas que talvez a tornem numa das mais consistentes representações do talento de Lennon e, claro, também McCartney – mas hoje o artigo não é sobre ele.

A música começa com um tema na guitarra e, depois, no piano, que é tão vertical que nos faz desconfiar um pouco – faz quase lembrar o ambiente aparentemente simplista, mas cheio de significado, como em How To Disappear Completely. A primeira secção da peça traz-nos uma sensação de uma passividade incrível, como se o sujeito lírico estivesse algo entorpecido, algo dormente, sem que nada realmente o afetasse ou abanasse. Apercebemo-nos disto pelo estilo claro e docemente melódico em que ele fala de atrocidades como a guerra, e o acidente fatal de carro, estilizado, mas que referimos anteriormente. É uma manifestação surpreendentemente animada, porém serena, e a própria voz de Lennon é muito cândida, até um pouco ingénua, mas acima de tudo bastante melada. A maneira como John canta “oh boy”, na letra da música, é incrivelmente expressiva, pois a própria condução melódica da frase e a maneira como o cantor faz decair a intensidade faz surgir o suspiro que seria associado àquelas palavras, criando um “suspiro musical” ao nível do de Franz Liszt – em apenas duas notas.

Registos fotográficos das gravações das partes de orquestra de “A Day In The Life”. 1967.

Esta passividade e aparente monotonia, ou vulgaridade são perpetuadas na segunda secção, em que o sujeito lírico descreve uma rotina perfeitamente corriqueira de forma entusiástica e empolgada, o que se nota no próprio mudar do ambiente da música. E, no entanto, as transições entre estas secções são sempre pontuadas por uma cisão que corresponde a uma cacofonia imensa – e intencional – que nos abre as portas à imaginação, ou escancara-as, se é que é possível – podemos, até, interpretá-la, por alguns dos sons eletroacústicos incorporados, como uma alusão direta ao acidente de carro mencionado, que pode indicar que o sujeito poético, como resposta ao trauma de estar presente num evento assim, perdeu acesso à memória desse evento, voltando ela apenas em breves episódios de lembrança como este.

O facto de a linha “I’d love to turn you on”, no refrão, entrar pela primeira vez em anacruse, criando um sentido totalmente diferente de cadência e organização das acentuações do compasso, torna a peça muito mais original e adiciona-lhe um caráter ainda mais voador – até porque a melodia do refrão é incrivelmente doce, quase amorosa. Vale a pena, também, analisar a maneira como há certos elementos, para além deste – principalmente na sobreposição de vozes sem letra, ou reverberação extrema, que ouvimos de vez em quando, que às vezes quase que parecem ir buscar a escala hexáfona, ou o modo lídio, se isoladas do contexto harmónico, que é bastante direto. Isto dá um efeito que faz parecer com que o sujeito lírico entre quase num estado de transcendência, como se estivesse sob o efeito de algum tipo de substâncias para evitar a dor de uma realidade que quer esconder, mascarar com a repetitividade e vulgaridade dos seus dias, sem agitar grandes ondas. O último acorde da música, que dura uns sólidos 40 segundos, é um dos mais famosos de toda a música pop – nova pausa para facto curioso: se não me engano, quem o tocou foi Ringo Starr – e foi tocado em vários pianos diferentes, o que justifica o seu som e timbre fantásticos. Depois de uma longa pausa, quase como se tivéssemos chegado ao B-side, nova cacofonia de sobreposições aleatórias que viaja pelos nossos ouvidos – literalmente – já sabemos que os The Beatles eram peritos a produzir, então se ouvirmos a obra deles com fones, ouvimos claramente o baixo, por exemplo, de um lado e os vocais do outro. Se ouvirmos A Day In The Life com fones, ouvimos estas sobreposições cacofónicas no final a viajar de ouvido para o outro de maneira inconsútil. É um efeito interessante e que vale a pena procurar – e ainda gostava de oferecer uma das minhas interpretações rebuscadas sobre este efeito que fosse uma espécie de acordar, mas, como é habitual nalgumas músicas de Lennon, na minha opinião, mostra-nos que o sujeito lírico ainda deixou muito por explicar (se alguém tiver uma explicação mais floreada ou concreta para oferecer, os comentários estão sempre abertos no fim do artigo ;)).

Em suma, um dia em que temos muito para celebrar porque temos um legado musical e quase inacreditável a celebrar – e tudo por causa de uma cachola incrível, a cachola musical magnífica do John Winston Ono Lennon, que hoje estaria a fazer 85 anos, que nem que não levassem nem mais uma nota já seriam gloriosos por tudo o que nos deixaram.

Espero bem que hoje algumas delas sejam sobre ele – como sempre, boas leituras e muito melhores audições 🙂