Creio haver duas coisas em que a vastíssima (leia-se: vastissíssima) maioria dos críticos de música clássica podem concordar, e ambas relacionam-se com Ludwig Van Beethoven – a primeira é que ninguém sabe o quão diferente seria a História da Música hoje se Beethoven não tivesse existido, e a segunda é que o legado musical que Beethoven deixou ao mundo é inimaginavelmente extenso e inestimável.

E quando digo extenso, não me refiro apenas a todo o percurso da música clássica até à música contemporânea, mas também ao mundo do rock – e tudo isto vai muito além da “Roll Over Beethoven”.

Aliás, Beethoven era tão rockeiro que temos uma mão-cheia de histórias teatrais de inconformidade protagonizadas por este compositor (e hoje vou contar uma ou duas dessas pérolas), mas este legado para com a música não erudita vai muito mais longe do que as atitudes do compositor – temos emoção, ambiente, elementos estruturais, autenticidade, tudo graças a Beethoven (que bem merece o título de génio), e ainda várias questões ideológicas que, na verdade, começaram com ele.

Quem diria que o problema dos artistas vendidos remontava a esta época? Pois é bem verdade, e faz sentido, se pensarmos um bocadinho.

E para além disso, desde os riffs à expressão muito mais profunda de emoção, quem sabe quantos atributos da música rock teríamos perdido se não fosse a obra deste compositor?

É por isso que, no artigo de hoje, vou sair um pouquinho da minha zona de conforto para discutir a influência preciosíssima deste compositor na música rock, desde o seu legado em termos de expressão aos seus contributos em termos de estrutura e características, e também passando pela importância das peças de Beethoven como uma afirmação política, a sua preocupação com a própria autenticidade artística e a indiferença do compositor para com os caprichos da realeza e nobreza da época – entre muitas outras características que definitivamente representam uma ligação entre este grande compositor alemão e a música dita não-erudita que conhecemos hoje.

“Príncipe [Lichnowsky]! O que você é, é por circunstância de nascimento; o que eu sou, sou por mim mesmo. Existem e existirão milhares de príncipes. Mas existe apenas um Beethoven.”

Sim, isto foi algo que Beethoven escreveu ao seu mecenas, mesmo antes de deixar a casa dele.

Aliás, foi uma cena digna de um filme: aconteceu enquanto o compositor se encontrava numa estadia na cidade de Troppau, na casa de campo dos Lichnowsky. Alguns polícias franceses vieram visitar a casa, quando o príncipe pediu que Beethoven tocasse para eles – algo que Beethoven recusou, porque um dos polícias insultou-o.

Ao ver o compositor a retirar-se para o seu quarto, o príncipe ficou tão furioso que partiu a porta do quarto de Beethoven, deparando-se com uma vista aterradora – Beethoven tinha levantado uma cadeira acima da cabeça, preparado para a atirar ao príncipe.

Esta cena dramática acabaria de maneira dramática (até parece de propósito), com Beethoven a deixar a casa dos Lichnowskys, à noite, a chover, carregando os seus manuscritos consigo – aliás, até ao presente dia conseguimos ver as marcas da água num deles, que correspondia à Sonata Appassionata.

Mas tudo isto para dizer que Beethoven, ao contrário dos compositores anteriores a ele, não dava a mínima para agradar à realeza e à nobreza.

Quantos compositores não tinham a preocupação de escrever coisinhas lindas e fofinhas só para agradarem aos caprichos dos seus patrocinadores? Queriam lá saber da sua voz, ou de criar algo que refletisse o seu valor artístico… só queriam ganhar o seu pãozinho para sobreviver.

Ora Beethoven não estava lá muito para isso. Este compositor via-se como um artista, e via o seu trabalho como algo extremamente importante (e tinha razão). E por isso, ninguém dizia a Beethoven o que fazer, se não certamente ter-lhe-iam dito para não tentar esmagar uma cadeira na cabeça do príncipe.

Esta ideia foi algo que permeou a música rock até aos dias de hoje – e uma das razões pela qual não se contam as canções com “não quero saber” na letra pelos dedos das mãos é que o simples facto de não nos importarmos permite-nos atirar a cautela pela janela fora.

Isto tudo porque, no fim de contas, o que devemos fazer como artistas é parar de nos preocupar com a opinião dos outros, e, em vez disso, perguntar quem realmente queremos ser, aquilo que realmente queremos fazer.

E é verdade, isto pode não durar mais que uma canção de três minutos. Mas apenas o facto de termos 3 minutos libertadores, que nos representam, e que demonstram verdadeiramente o que somos e o nosso valor, já os torna muito mais preciosos do que cinco horas de música fofinha escrita para alguém dizer “ai que giro” e depois esquecer-se que ela existe. Porque, no fim de contas, o que é que estamos a criar se não a transpor aquilo que nós somos, aquilo que nós queremos dizer?

E por isso, foi precisamente Beethoven que criou esta filosofia: se gostam, muito bem. Se não gostam, é a vida. E fez muito bem, porque é libertador.

O que nos leva a outro ponto: a autenticidade.

Beethoven, como já falámos anteriormente, valorizava a música como algo que devia ser original vindo de cada artista – e isto tem a ver com um problema que ainda se verifica na atualidade, em que os artistas se vendem, ou seja, criam algo que não tem nada a ver com o seu estilo nem com a sua personalidade, mas… oh bem. Dá dinheirinho.

É por isso que Beethoven, já há muitos séculos atrás, discordava com a comercialização da música, porque esta comprometia a autenticidade do compositor e não lhe permitia ter liberdade expressiva – e não é a agradar a gregos e a troianos que se cria obras intemporais.

Um exemplo disto dentro da música rock é, por exemplo, o caso dos Metallica (aviso desde já: não tenho nada contra os Metallica, nem estou a dizer que eles se venderam nem o contrário, isto sou só eu a contar o que aconteceu de forma imparcial).

Depois do lançamento do álbum com o mesmo nome da banda, em 1991, também conhecido como The Black Album, parte dos fãs dos Metallica acusaram a banda de se vender – com a justificação de que este álbum representava um afastamento do som thrash metal que representava a banda inicialmente. Estas acusações vieram a ser ainda mais intensificadas quando Bob Rock, o produtor do álbum, disse que esta mudança de estilo se devia ao desejo da banda de dar o salto para as grandes ligas.

Para além disso, os Metallica tentaram processar os fãs que fizeram download do álbum pelo Napster (plataforma de partilha de conteúdos digitais, especialmente áudio), o que também foi percebido como uma busca pelo dinheiro, em vez da preservação da integridade artística – e o facto de, aparentemente, os Metallica preferirem ganhar dinheiro e ter menos fãs a ouvi-los do que ter uma maior audiência, ainda que os lucros do álbum não sejam tão grandes, ofendeu os fãs desta banda (até porque os Metallica não são propriamente pobrezinhos… a não ser que o Auburn Slow Burn de 1963 do James Hetfield seja feito de ar e vento).

No entanto, houve também fãs dos Metallica que viram esta mudança como uma simples progressão no estilo, o que é perfeitamente natural.

Mas estas críticas ainda persistem como um exemplo do que significa um artista “vender-se”, algo que Beethoven soube tão bem evitar.

Mas porque é que Beethoven tinha tanto cuidado em preservar a sua integridade artística? Simplesmente pelo facto de que ele queria criar peças intemporais – foi Beethoven quem criou esta ideia de “museu musical”, de legado sonoro, de fazer música que pudesse ser apreciada duzentos anos, mil anos, três milénios depois.

Sim, tudo isto começou com Beethoven. Bach era um compositor conservador que não teve grande reconhecimento até ao período Romântico (e temos que agradecer ao nosso querido senhor Mendelssohn por isso). Mozart impressionava quem o ouvia e fazia música exemplar, mas não punha um dedo fora da linha daquilo que era perfeito e tradicional.

E Beethoven arriscou. Deu o salto que precisava para ter a certeza que iria ser relembrado.

Não só pela sua obra, mas por todas as inovações que a sua obra trouxe. E, com este conceito, deixou ao cargo de todos os outros compositores de trazerem alguma inovação. Desde coisas pequeninas, como o poema sinfónico de Liszt, a estilos inteiros, como o atonalismo de Schönberg, a partir de Beethoven criou-se um gosto não só pela autenticidade, mas pela exploração, pela descoberta de novos caminhos aliados à estética musical de cada um.

E, é claro, isso continuou até aos dias de hoje: os Beatles com a globalização do pop/rock, o Bob Dylan com o folk rock, o Iggy Pop com o punk rock, Lou Reed com o indie/alternative, entre tantos outros. Em suma, o que Beethoven nos ensinou é que se seguires o teu próprio caminho e tentares criar algo novo e inovador, vais ter uma maior probabilidade de entrar para a história.

Porque afinal quem é que ouviria AC/DC a cantar dance pop? Isso sim, seria vender-se.

Beethoven sempre se teve em boa conta. Pagaram-lhe para escrever uma peça mas ele não gostava do texto? Não escreveu a peça e ficou com o dinheiro (e isto é uma história verídica).

E, por isso, a partir de Beethoven havia sempre este conceito de se estar a fazer arte. Escreviam para demonstrar o que sentiam, o que viam, o que experienciavam, aquilo que queriam mudar para melhor, aquilo que imaginavam. Mas, acima de tudo, escreviam pela arte. Escreviam pela sede de criar obras-primas. Pelo doce sabor de criar algo que perdurasse, que arrebatasse, pela busca inexorável por algo magnífico.

Mas Beethoven não se ficou por aqui: este compositor criou também vários conceitos que se ouvem diretamente na música rock, e que não têm tanto a ver com museu da música, ou inovação, ou tudo o que falámos até agora, mas sim com características e estruturas presentes no rock em si.

Comecemos com uma que eu acho extremamente interessante:

O que é que estes 6 trabalhos têm em comum?

Bem… para começar, são todos obras musicais. Depois, foram todos escritos por seres humanos (a menos que o Ziggy Stardust seja uma história verídica). E… ambos têm voz na sua instrumentação.

Mas não é aí que eu quero chegar – o que eu quero dizer é que foi Beethoven que esteve na origem dos álbuns conceptuais.

Porque este formato de ciclo de canções de Beethoven que se encontra em An die ferne Geliebte foi o padrão para tudo o que se seguiria: um conjunto de canções baseado na mesma perspetiva, no mesmo acontecimento ou na mesma emoção.

Assim, An die Ferne Geliebte é um conjunto de canções para um amor distante, em que é descrita através da música a sucessão de acontecimentos em que o sujeito musical pensa no seu amor, e onde se retrata também o passar das estações, incluindo o desejo de união associado aos elementos da Natureza.

E este ciclo de canções seria a base para os ciclos de canções que se seguiriam, como os de Schubert, Loewe, e também como o de Schönberg, que estava entre os trabalhos apresentados inicialmente.

Mas agora temos a passagem para o rock.

Todos os quatro álbuns são os chamados álbuns conceptuais. E o que isto significa é que estes álbuns contam uma história, uma perspetiva, o desenrolar dos sentimentos, uma emoção.

Por exemplo, o álbum de David Bowie conta a história de Ziggy Stardust, o alter-ego do cantor e representação humana de um alienígena, que tenta apresentar à humanidade uma mensagem de esperança nos seus cinco últimos anos de existência.

O trabalho discográfico The Dark Side of The Moon, dos Pink Floyd, focar-se-ia antes numa emoção, ou melhor, numa mistura entre emoção e perspetiva – não só todas as pressões de que a banda foi alvo, mas também os problemas de saúde mental enfrentados por Syd Barrett, anterior membro dos Pink Floyd.

O sítio aonde eu quero chegar com isto é que, com um simples ciclo de canções, Beethoven criou um Universo (o que é uma coisa tão beethoveniana de se fazer, não é?).

Desde The Kinks a Genesis, todo este conceito de um álbum baseado numa só ideia surgiu apenas devido a An die Ferne Geliebte, em que Beethoven começou todo um novo conceito musical, usado um pouco por todo o globo na Música, quer seja erudita, quer rock.

E por falar em conceitos… passemos a um conceito estrutural que decerto não existiria sem Beethoven: os riffs.

É verdade – esta importantíssima parte de qualquer música rock instantaneamente reconhecível foi, de facto, inventada pelo nosso querido Mr. Ludwig.

E com que peça? Vou dar uma pista: ba-na-na-naaaaaaa!

Foi com as primeiras quatro notas que Beethoven criou uma obra incontornável e inesquecível – e é apenas com esta pequeníssima frase que toda a gente reconhece, de imediato, esta obra (aliás… os Simpsons que o digam).

Mas o que importa mais é o que vem a seguir: apesar de este pequeno início de pouquíssimas notas ser o mais conhecido, ele está sempre em uso e transformação, é bordado em toda a peça, evoluído, desenvolvido, metamorfoseado, apenas com quatro importantes tons.

Mas afinal, como é que três sóis e um mi bemol mudaram tudo para a história do rock?

O que se relaciona com o rock é que estas quatro notas são um riff. Talvez, até, o primeiro riff da história. Com este pequeno e célebre tema, Beethoven um elemento estrutural crucial para a música rock – estes riffs são, precisamente, uma pequena introdução que serve de base para o resto da peça.

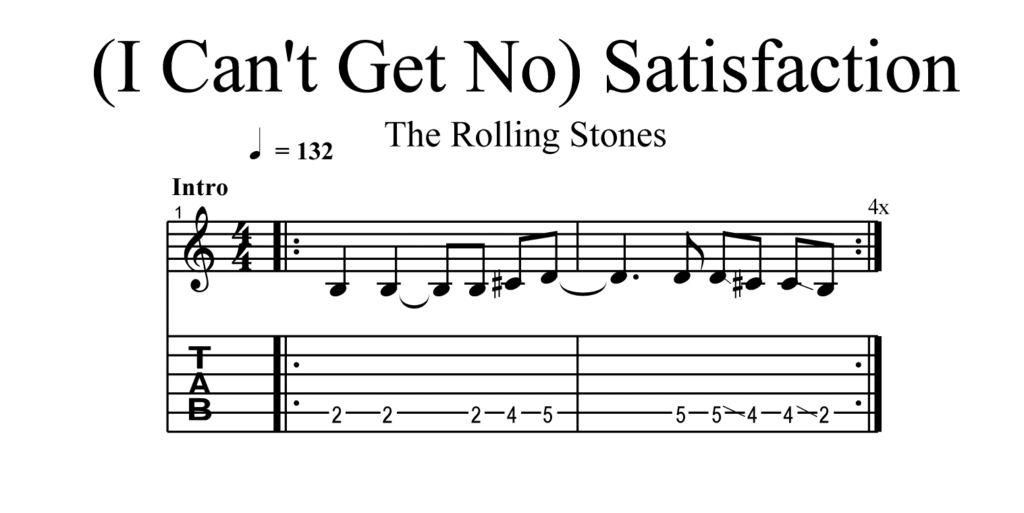

Analisemos, por exemplo, (I Can’t Get No) Satisfaction, da banda rock britânica The Rolling Stones.

Este riff, um tema pequeno, tal como o de Beethoven, começa como a introdução à canção, desenvolvendo-se durante o primeiro verso, tal como na sinfonia.

E, depois, como seria de esperar, a música volta ao riff inicial na sua forma plena (algo que Beethoven também fez, só que modulou em vez de o colocar perfeitamente igual) – e, assim, voltamos a ouvir o riff como acompanhamento, como a base sustentadora da obra. O que muda aqui é que, neste caso, o riff está inserido na forma estrutural da música rock, ou seja, corresponde ao refrão.

Mas, quintessencialmente, o riff corresponde àquilo que Beethoven inventou – por isso… vamos ter que lhe agradecer pela Day Tripper.

Para além destes (fulcrais) contributos, Beethoven impulsionou também um género que decerto toda a gente já ouviu – as canções de protesto.

Até podem não ser canções exatamente de protesto, mas este compositor representa a criação de Música como um instrumento para expressar ideais políticos e filosóficos – o que continua em uso até aos dias de hoje como uma ferramenta vital para nos manifestarmos.

Levemos por exemplo os Nirvana, conhecidos pelas suas posições políticas nas suas canções (já agora… uma pausinha para publicitar o meu artigo sobre Nevermind com medley dos Nirvana aqui e arranjos de Come As You Are, Heart-Shaped Box e Lithium aqui): os Nirvana, e especialmente Kurt Cobain, manifestaram através dos seus trabalhos as suas posições feministas, anti-racismo, anti-homofobia e anti-assédio, entre outras, usando a sua fama para sensibilizar a população para estes problemas (enfim, vou passar à frente se não fico aqui a bajulá-los para todo o sempre).

Bons exemplos desta influência em termos de ideologias seriam em três canções que vou analisar brevemente: Rape Me, Polly e Been A Son.

Ambas Rape Me e Polly manifestam uma posição contra o assédio, Rape Me sendo exatamente o contrário do título, dizendo-o quase em tom desafiador, de maneira revoltada, e Polly sendo escrita sobre o ponto de vista de alguém que raptou uma rapariga e a assediou.

Ambas estas canções foram, tal como as canções de protesto, uma maneira de sensibilizar para uma causa, e para a maneira como o problema faz sentir aqueles que vivem sob estas circunstâncias.

Nas palavras do próprio Kurt Cobain, “Não devíamos ensinar as raparigas a protegerem-se. Devíamos ensinar os rapazes a não assediar.” E, assim, encontrou na música uma maneira de explorar esta temática, e fazer a mensagem chegar ao público que conseguiu.

O mesmo aconteceu com Been A Son, em que Cobain fala da sua experiência com a irmã, que se revelou como lésbica numa idade bastante nova, algo que os pais de Kurt não aceitaram. Daí “She should have been a son”, na letra da música, que significa que, na perspetiva dos pais de Kurt, ela devia ser do sexo oposto para gostar de raparigas – e demonstrando ainda uma pontinha de sexismo, porque também se pode interpretar como o desejo dos pais de que ela fosse rapaz, tal como Kurt.

Claro, estas canções que manifestam todas estas causas não se cingem a Nirvana (apesar de eles serem um muito bom exemplo) – inúmeros e incontáveis artistas escolheram temáticas em que acreditavam para cantar aquilo que tinham a contar, e encontraram na Música uma maneira de defender aquilo em que acreditavam. E o resultado, claro, é indiscutivelmente precioso.

E, voltando à história, tudo isto começou com uma simples figura histórica (e não, não foi Beethoven desta vez): Napoleão Bonaparte.

Ora Bonaparte encaixa-se exatamente no período de transição de Beethoven (segundo período, antes de entrar no Período Romântico), e Beethoven… bem… tinha admiração por ele. Não como um adolescente que afixa cartazes dele na parede, mas gostava das suas ideias políticas.

De facto, Beethoven era um grande fã de Liberdade, Igualdade e Fraternidade, e, nesta altura, Napoleão ainda não se tinha autoproclamado imperador, nem tentado invadir outros territórios fora do francês.

Então, para contextualizar, por volta desta altura Beethoven estava muito entretido a escrever a sua importantíssima obra de transição, que, mais uma vez, mudaria toda a existência humana (sinceramente… Beethoven tornou isto um bocado rotineiro) – a sua 3ª Sinfonia, Eroica.

Impressionado e maravilhado com Bonaparte, o compositor decidiu dedicar-lhe a sua obra-prima, tornando esta peça sobre a maneira como ele via os ideais de Bonaparte e manifestando apreço pela sua mentalidade – tomando, assim, uma posição política!!!! *entusiasmo intensifica-se*

Ainda que pareça estranho tanto entusiasmo com uma posição política (até porque se fazem posições políticas todos os dias, não é mesmo?), foi precisamente devido a esta posição política que surgiram as canções de protesto – e sim, Beethoven riscou a dedicatória a Bonaparte quando ele se autoproclamou imperador, mas foi exatamente com Eroica que surgiu esta nova ideia de incorporar ideologias na música.

A ideia de Beethoven de incorporar filosofia e política na música, perpetuada em primeiro lugar com esta peça, tornar-se-ia uma referência para um sem-número de artistas – pois Beethoven fez nada mais, nada menos do que abrir as portas para o uso da música como instrumento político, usando o seu cariz autêntico, unificador, impactante, como um instrumento para ajudar os artistas a sensibilizar os outros para aquilo em que acreditam, incentivando-os a mudar o Mundo através da Música.

E com este (importantíssimo) ponto, chegamos à última característica em que queria incidir – Beethoven foi quem incorporou elementos alusivos ao tema das suas peças na música em si.

O que soa perfeitamente corriqueiro, mas… é muito especial, e fica incrível na música rock.

Mas primeiro, vou só explicar com um pouco de música clássica: levemos por exemplo um lied de Schubert, Gretchen am Spinnrade (Gretchen e a Roca).

O que é maravilhoso neste lied é que Schubert incorpora, precisamente, elementos da narrativa na canção – neste caso, o que conseguimos ouvir é o som da roca no acompanhamento – e isto, sim, foi o tal aspeto perpetuado por Beethoven.

Mas nem sempre foi assim – Beethoven criou também o ambiente, incorporando a atmosfera que o tema lhe sugeria na textura da peça.

Isto é especialmente importante para a música rock, pois esta contém letra – e agora sim, vou pegar num exemplo rock para melhor conseguir explicar este efeito:

“And I am not frightened of dying, any time will do, I don’t mind. Why should I be frightened of dying? There’s no reason for it, you’ve gotta go sometime.

If you can hear this whispering you are dying. I never said I was frightened of dying.”

Esta é a letra desta canção, que representa alguém que aceita a morte como um acontecimento natural na vida de uma pessoa, apenas como uma passagem, não tendo medo dela (isto virou meio obscuro, mas pronto… já vai fazer sentido daqui a pouco, espero eu).

E o que, para mim, é o que capta mais a atenção nesta canção é a maneira como a música abraça e complementa perfeitamente a letra – desde o início que a peça tem um caráter algo obscuro, disfuncional, envolto em pensamentos desaconchegados.

E este aspeto captura o ambiente da peça, aquilo com que Beethoven contribuiu (foi uma volta ao bilhar grande, mas cheguei lá) – a forma como a atmosfera envolve a música e agudiza a sua letra, intensificando ainda mais a expressividade e crudez desta canção nua, visceral, é, de facto, algo que Beethoven criou pela primeira vez, e um apetrecho extremamente útil para todos os artistas que quiserem elevar as suas canções a um nível expressivo superior.

E, em suma, o que me parece é que Beethoven foi aquele mentor autoritário, mas dócil, que deu ao rock uns engenhozinhos que nunca o deixaram.

Porque, ao fim e ao cabo, e de uma maneira muito sincera, Beethoven é relembrado e sempre foi relembrado como um rebelde. Revolucionou tudo o que quis, compôs aquilo que muito bem lhe apeteceu, desrespeitou príncipes, princesas, duques e duquesas em detrimento da sua arte, concedeu-se a si próprio um estatuto quase de Deus, como um artista único, autêntico, incomparável, fez trinta por uma linha pela sua Música – e isso é o que vemos hoje.

Uma obra incrivelmente rica, um legado inestimável, tão enorme o grau de inovação no seu trabalho que introduziu ideias e conceitos usados ainda na atualidade.

Porque Beethoven inovou e inovou, revolucionou e revolucionou. E, depois, tal era a veneração que possuía que continuaram a pegar no seu trabalho, a usá-lo, a interpretá-lo, a aprender com o grande Prof. Ludwig.

E é por isso que, até ao presente dia, ninguém sabe o que seria da música sem Beethoven.

E a lição que eu tiro de tudo isto? Bem… é que deve ser mesmo isso que os génios fazem.

“Rossini ter-se-ia tornado um grande compositor se o seu professor lhe tivesse batido no rabo com frequência.”

Ludwig Van Beethoven

Compositor e Pianista